Le grès des Vosges fascine par sa couleur rose caractéristique et son omniprésence dans l’architecture alsacienne et vosgienne. Cette roche sédimentaire, exploitée depuis des siècles, constitue bien plus qu’un simple matériau de construction : elle incarne l’identité géologique et culturelle de toute une région. De la cathédrale de Strasbourg aux villages pittoresques, ce grès raconte l’histoire d’un territoire façonné par la nature et l’homme.

Un grès emblématique qui façonne l’identité des Vosges

Le grès des Vosges s’impose comme l’un des matériaux les plus reconnaissables du patrimoine français. Sa présence marque profondément les paysages urbains et ruraux, créant une harmonie visuelle unique entre les constructions et leur environnement naturel.

Depuis quand le grès des Vosges est-il exploité dans le bâti local ?

L’exploitation du grès vosgien remonte au 12ème siècle. Les bâtisseurs médiévaux ont rapidement compris les avantages de cette pierre locale : facilité d’extraction, résistance et beauté naturelle. La cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, commencée en 1176, témoigne de cette tradition séculaire. Les villages alsaciens comme Riquewihr ou Kaysersberg conservent encore aujourd’hui de nombreuses façades en grès rose, véritables témoins de ce savoir-faire ancestral.

Au fil des siècles, l’extraction s’est organisée autour de carrières principales situées à Adamswiller, Dossenheim-sur-Zinsel ou encore dans les environs de Saverne. Ces sites ont alimenté les chantiers de construction pendant des générations, créant une véritable économie locale autour de cette ressource.

Quels atouts confèrent sa notoriété au grès vosgien ?

Le grès des Vosges possède des qualités exceptionnelles qui expliquent sa réputation mondiale :

| Propriété | Avantage |

|---|---|

| Résistance au gel | Excellente durabilité en climat continental |

| Facilité de taille | Permet sculptures fines et ornementations |

| Couleur naturelle | Teintes chaudes du rose au rouge |

| Porosité contrôlée | Régulation naturelle de l’humidité |

Cette combinaison unique de propriétés techniques et esthétiques fait du grès vosgien un matériau prisé bien au-delà des frontières régionales. On le retrouve dans des monuments parisiens comme l’église Saint-Pierre de Montmartre ou certains éléments du Trocadéro.

Anecdote : comment la couleur du grès influe-t-elle sur les légendes locales ?

La couleur changeante du grès selon la luminosité a nourri l’imaginaire populaire alsacien. Les anciens racontent que certaines pierres « rougissent » à l’approche des orages, phénomène qui s’explique scientifiquement par la réaction des oxydes de fer à l’humidité ambiante. Cette particularité a donné naissance à des légendes autour des « pierres qui saignent », notamment dans les ruines des châteaux forts vosgiens comme le Haut-Koenigsbourg.

Au Moyen Âge, cette transformation chromatique était parfois interprétée comme un présage. Les maîtres verriers de l’époque cherchaient même à reproduire ces nuances dans leurs créations, créant un dialogue poétique entre architecture de pierre et art du verre.

Origine, composition et formation du grès vosgien

Comprendre le grès des Vosges nécessite un voyage dans le temps géologique. Cette roche raconte une histoire qui débute bien avant l’apparition de l’homme, dans des environnements aujourd’hui disparus.

D’où provient précisément le grès des Vosges sur le plan géologique ?

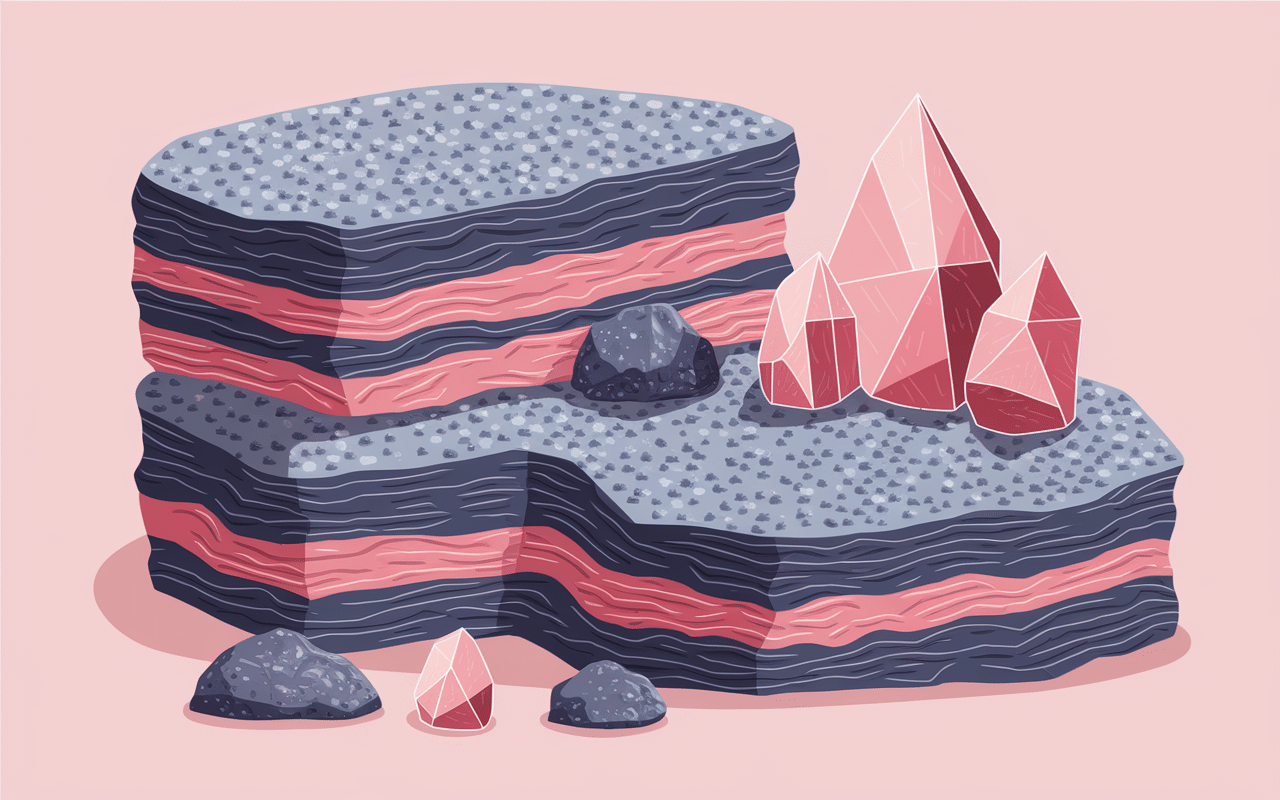

Le grès des Vosges s’est formé durant le Trias inférieur, il y a environ 250 millions d’années. À cette époque, la région se trouvait sous un climat désertique, parcourue de rivières et ponctuée de lacs temporaires. Les sables quartzeux transportés par ces cours d’eau se sont accumulés en couches successives, atteignant parfois plusieurs centaines de mètres d’épaisseur.

La transformation de ces sédiments en roche solide résulte d’un processus de diagenèse : sous l’effet de la pression des couches supérieures et de la circulation d’eaux souterraines riches en silice, les grains de sable se sont progressivement cimentés. Ce processus, s’étalant sur des millions d’années, explique la remarquable homogénéité du matériau.

Les affleurements actuels correspondent aux zones où l’érosion a mis à nu ces anciennes formations. Le massif vosgien, soulevé lors de la formation du Rift rhénan, a exposé ces grès qui constituent aujourd’hui les sommets arrondis caractéristiques de la région.

Quelles particularités minérales lui donnent sa couleur et sa résistance ?

La composition du grès vosgien révèle ses secrets sous l’analyse microscopique :

- Quartz (85-95%) : confère la dureté et la résistance à l’altération

- Feldspaths (3-10%) : apportent cohésion et nuances de couleur

- Oxydes de fer (1-5%) : responsables des teintes roses à rouges

- Micas et glauconite : donnent les reflets nacrés occasionnels

La célèbre couleur rose provient principalement de l’hématite (oxyde de fer Fe2O3) qui enrobe les grains de quartz. Cette coloration peut varier du rose pâle au rouge brique selon la concentration en fer et les conditions d’oxydation lors de la formation. Les carrières de Saverne produisent plutôt des teintes roses tendres, tandis que celles du secteur de Karlsbrunn offrent des tons plus soutenus.

Usages contemporains, défis et préservation du grès des Vosges

Loin d’être un matériau du passé, le grès des Vosges connaît un renouveau d’intérêt dans le contexte actuel de valorisation du patrimoine et de recherche de matériaux durables.

Quels sont les secteurs qui plébiscitent encore le grès des Vosges actuellement ?

La demande contemporaine se concentre sur plusieurs créneaux spécialisés. La restauration patrimoniale représente le marché principal : châteaux, églises et bâtiments historiques nécessitent des pierres de remplacement respectant les caractéristiques originales. Les Monuments Historiques exigent même parfois l’approvisionnement dans les carrières d’origine pour garantir la compatibilité esthétique et technique.

L’architecture contemporaine redécouvre également ce matériau pour des projets valorisant l’identité régionale. Le nouveau centre culturel de Haguenau ou les aménagements de la place Kléber à Strasbourg intègrent habilement le grès dans des créations modernes. Les arts décoratifs constituent un autre débouché : sculpteurs, tailleurs de pierre et artisans d’art travaillent le grès pour créer fontaines, mobilier urbain et œuvres artistiques.

L’aménagement paysager tire parti de la résistance naturelle du grès pour réaliser dallages, murets et éléments décoratifs de jardins. Cette utilisation s’inscrit dans une démarche d’écoconstruction privilégiant les matériaux locaux et durables.

Les carrières de grès des Vosges, entre activité économique et protection de l’environnement

L’exploitation moderne du grès vosgien fait l’objet d’un encadrement strict. Les carrières encore actives, comme celle d’Adamswiller gérée par les Grès du Contat, doivent respecter des contraintes environnementales rigoureuses : études d’impact, plans de réaménagement, limitation des volumes extraits.

Cette régulation vise à préserver les paysages vosgiens tout en maintenant une activité économique locale. Plusieurs anciennes carrières ont été transformées en espaces naturels : la carrière de Rothbach est devenue un site d’escalade réputé, tandis que celle de Cleebourg accueille une réserve ornithologique.

Les entreprises d’extraction investissent dans des techniques plus respectueuses : découpe au fil diamanté réduisant les vibrations, traitement des eaux de ruissellement, replantation immédiate des zones exploitées. Ces efforts permettent de concilier valorisation de la ressource et protection du cadre de vie.

Quelle place pour le grès vosgien dans le tourisme et la culture locale ?

Le grès des Vosges constitue un véritable atout touristique pour la région. Le Sentier géologique des Vosges du Nord propose aux visiteurs de découvrir les affleurements naturels et les anciennes carrières. Ces parcours pédagogiques, jalonnés de panneaux explicatifs, permettent de comprendre la formation de la roche et son exploitation historique.

Les circuits patrimoniaux mettent en valeur l’usage architectural du grès : la Route des Châteaux forts d’Alsace, les villages classés comme Hunspach ou Seebach, les sentiers urbains de Strasbourg. Ces itinéraires révèlent la richesse du patrimoine bâti en grès rose et sensibilisent à sa préservation.

Des ateliers d’initiation à la taille de pierre se développent dans plusieurs communes vosgiennes. Ces stages permettent au grand public de s’initier aux techniques traditionnelles tout en découvrant les propriétés du matériau. L’école de restauration du patrimoine de Saverne forme même des professionnels spécialisés dans le travail du grès vosgien.

Le grès des Vosges demeure un symbole vivant de l’identité régionale. Entre héritage géologique millénaire et innovations contemporaines, cette pierre rose continue d’écrire l’histoire d’un territoire attaché à ses racines. Sa valorisation actuelle, respectueuse de l’environnement et porteuse de sens, garantit la transmission de ce patrimoine exceptionnel aux générations futures.

- Dekton plan de travail : avantages, prix, pose et avis d’expert - 15 janvier 2026

- Quel est le meilleur matelas : le guide pour bien choisir - 15 janvier 2026

- Poubelle pour plan de travail : bien choisir et bien installer - 14 janvier 2026